Para leer las luchas que vienen: un balance sobre la ola de manifestaciones del 2015 en Guatemala

Por Gladys Tzul Tzul[1]

¿Qué elementos hay que tomar en cuenta para producir un balance del año 2015 en Guatemala? ¿Cómo valoramos las masivas manifestaciones en las que participaron miles de hombres y mujeres que lograron dejar acéfalo al sistema democrático-republicano guatemalteco? ¿Qué decir del juego de las elites que inmediatamente empujaron el reacomodo institucional para realizar elecciones que posibilitaron que Jimmy Morales sea presidente?

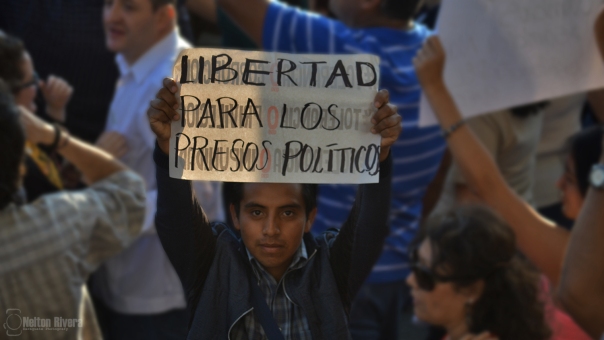

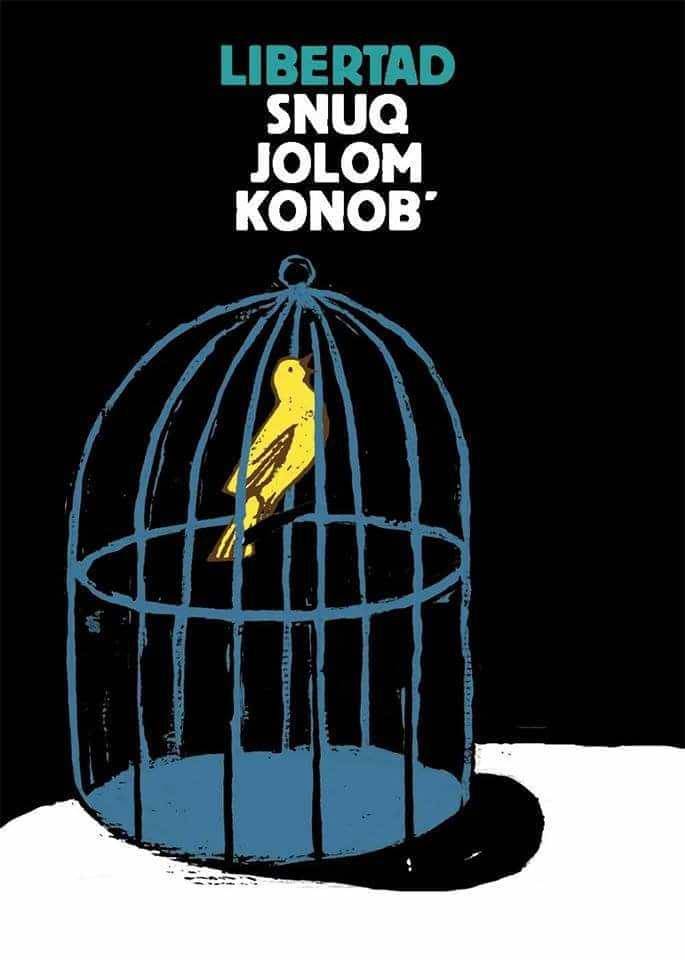

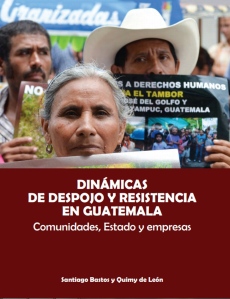

¿Las manifestaciones de los carniceros organizados contra el alza al precio de la carne; las marchas de las vendedoras de los mercados populares de la ciudad de Guatemala que reclamaban contra el desfalco de los hospitales públicos; las manifestaciones en el Ixcán, en el Zarco, en los Encuentros y en Cuatro Caminos donde se leían abundantes mantas que se manifestaban contra el acaparamiento de tierras y la palma africana, contra los desalojos de comunidades, contra los Estados de Sitio y por la liberación de los presos políticos tenían vínculos con los objetivos de las conferencias de prensa que el CACIF organizaba para criticar la corrupción? Claramente: No. Entonces ¿Qué fue lo que dio cuerpo y contenido a esa voluntad colectiva que presenciamos en el 2015 en Guatemala?.

Este conjunto de interrogantes tienen el objetivo de esbozar un balance sobre el multifacético despliegue político de las movilizaciones que se suscitaron el 2015 en Guatemala. Celebramos ver algunas expresiones de quiebre entre las élites económicas que pugnaban por disputarse quien gobierna el país. Sin embargo, el quiebre por el cual multitudinarias comunidades se manifestaban en lucha era (y sigue siendo) por fracturar y detener el modelo extractivo que expropia territorios comunales y que han dado como resultado: masacres como el caso de Los Pajoques en San Juan Sacatepéquez o la del Cuatro de Octubre del 2012 en Totonicapán; cientos de muertos y varios presos políticos, sirva mencionar los presos políticos de Barillas y Santa Eulalia en Huehuetenango y han encendido nuevas formas mecanismo de violencia contra las mujeres y las niñas, como cuando la policía monta “operativos de seguridad”, el análisis de una joven dirigente política de San Juan Sacatepéquez lo ilustra de la siguiente manera: “los policías se aprovechan cuando hacen revisiones porque piensan que dentro de nuestros cortes y güipiles llevamos armas o papeles peligros, a veces quieren obligarnos a quitarnos nuestros güipiles; sigue pasando como en el tiempo de la guerra, llegan los soldados y policías y comienzan a intimidar a las mujeres. Yo les dije un día ¿acaso no tienen mamá o hija, no piensan que les puedes hacer lo mismo?”. En suma, las comunidades participaron en las movilizaciones para reclamar sus intereses concretos y situados y por intentar fisurar la arquitectura de expropiación de tierras y de explotación generalizada.

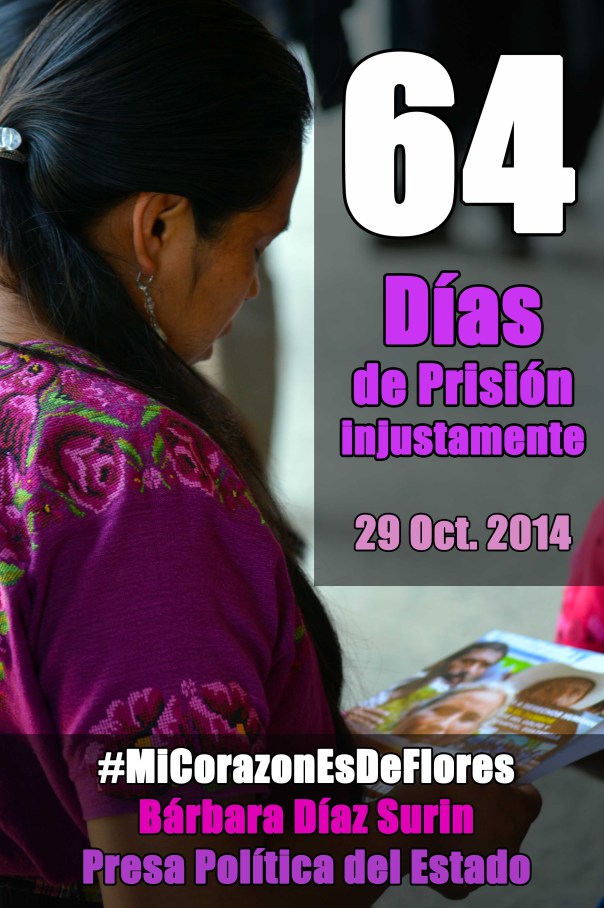

La destitución de Pérez Molina, así como de ministros y funcionarios desató un fulgor celebratorio; la emoción fue inmensa, incluso para los presos políticos como Rigoberto Juárez, pero la emoción no impide ver los límites: “Los que decían que al fin habíamos despertado, es porque nunca se fijaron que las comunidades indígenas siempre han estado despiertas. Estábamos levantados en los años 80 y por eso planificaron la tierra arrasada contra nosotros. Son nuestros levantamientos los que más impactan por eso nos encarcelan y por eso nos masacran. En estas manifestaciones las comunidades hicieron un sacrificio por venir a la capital, de Huehuetenango, de San Juan, de Totonicapán y del interior del país vinieron miles de gentes y ese sacrificio hay que valorarlo, porque perdieron su tiempo, invirtieron en su pasajes y siempre se sabe que es un riesgo. Lo que llama la atención es que hay mucha gente que se deja llevar por las acciones espectaculares, porque cayeron los más visibles, los operadores. Otto Pérez cayó por su ineptitud personal, lo mismo que Baldetti. Pero con eso no nos conformamos, porque ¿Qué cambio? ¿Qué hay detrás de la candidatura de Jimmy Morales?”[2]

Tal como afirma Juárez, la fuerza para el presidente cayera emanó de un lugar concreto: la lucha de las comunidades que se volcaron a las ciudades y ocuparon las vías de comunicación en puntos neurálgicos. Las tramas comunales se volcaron porque Otto Pérez Molina encarna la figura del militar que masacró comunidades en los años ochenta, ese mismo militar siendo presidente impuso una serie de Estados de Sitio; bajo su mando se encarcelaron a varios dirigentes indígenas; su gobierno dio continuidad a varias estructuras cacicales en el interior del país y por todo eso la gente celebró su caída y aunque fue un momento importante, no es suficiente ni definitorio porque las luchas comunales van más allá de las pugnas de los grupos políticos que creen que tienen la autoridad de decidir sobre la vida de la gente. Lo que vimos fue una multitud de demandas que no se agotan con la caída de un presidente, pues mientras caían miembros del ejecutivo y director de la SAT, miles de mujeres y hombres salieron de sus comunidades para cruzar por México con el objetivo de querer llegar a Estado Unidos, muchos de ellos quedaron atrapados en las redes de extorsión que ha dado como resultado la política migratoria mexicana para todo el continente; una muestra pudimos verla cuando la caravana de madres centroamericanas que buscan a sus hijos denunciaron en su reciente visita en diciembre de 2015 en México, y donde habían varias madres de Quiché y de Huehuetenango buscando a sus hijos. Por ese mismo período presenciamos una creciente protesta de comunidades de Las Verapaces y Peten afectadas por la contaminación de las aguas del río La Pasión, a esas protestas se sumaron ecologistas, estudiantes y varios colectivos de la ciudad. Así pues un conjunto de luchas fueron abriendo procesos de crisis a nivel local. A este encadenamiento de luchas propongo que las pensemos desde una clave comunal.

Entiendo por clave comunal una serie de relaciones sociales y tramas políticas que históricamente han producido mecanismos para defender y gobernar soberanamente las tierras que ocupan. Son estructuras comunales heredadas que tienen la capacidad de actualizarse para responder a situaciones concretas y/o de recrearse en otros espacios que no son precisamente desde los que emergen. Claramente, me refiero a las estructuras comunales como las alcaldías indígenas que se encargan de organizar la vida cotidiana; son instituciones que funcionan y perduran en el tiempo a pesar de la tensión y del constante acoso de desconocer tierras comunales y estructuras de gobierno. Esta clave comunal también la podemos rastrear en otros espacios como las juntas directivas o comités que se reproducen y se deforman así mismos para responder a objetivos concretos, llámese juntas directivas, comités de pro mejoramiento, entre variadas maneras de nombrarse. Valga como ejemplo las estrategias que tienen los migrantes para organizar y celebrar fiestas o entierros siguiendo rasgos comunales de los lugares que provienen. A eso nombro como rasgos de la forma comunal de la política.

Primero: si miramos desde una clave comunal, entonces las masivas movilizaciones del 2015, aparecen como una amalgama de expresiones políticas y que tenían una serie de hilos que venían fortaleciéndose desde las luchas por la memoria y juzgamiento de militares; por el despliegue y la fuerza de potentes mecanismos para frenar los proyectos extractivistas en tierras comunales; con el generalizado descontento que exhibían voces y acciones por el control del presupuesto que se despilfarra en las dependencias y ministerios; hasta iniciativas por la creación de instancias de aglutinamiento de sectores de la sociedad civil para pensar la naturaleza del Estado guatemalteco o la misma reforma de la ley de los partidos políticos que varios sectores empujaban en el congreso. Así de plural se presentaban las demandas.

Aunque los reflectores se concentraban en alumbrar las expresiones de cierto sector clase media de la ciudad capital, no perdamos de vista que las manifestaciones, marchas, bloqueos, ocupaciones, festivales culturales, y la internacionalización de las luchas han tenido carácter de intermitente y continúo en las tierras comunales. Es en estas luchas situadas y contenidas por la fuerza de defensa y recuperación territorial contra el modelo extractivo minero e hidroeléctrico con todo lo que ello representa: desalojos de tierras, criminalización de las luchas y encarcelamiento de dirigentes, así como las añejas luchas que las comunidades libran contra las estructuras cacicales locales.

Mirando así, podremos comprender por qué en varios pueblos y comunidades del interior paulatinamente se fue produciendo una voluntad colectiva que si bien tenía en el centro la fuerza destituyente del presidente, también aparecían situadas y enérgicas manifestaciones como por ejemplo la liberación de los presos políticos Rigoberto Juárez, Domingo Baltazar, Saúl Méndez, Rogelio Velásquez, Mynor López, Ermitaño López, Arturo Pablo, Francisco Juan y Adalberto Villatoro en Huehuetenango, el retiro de las maquinarias para construir las mina en San José del Golfo, la renovada negativa por la no construcción del anillo regional en la tierra de las 12 comunidades de San Juan Sacatepéquez o el descontento generalizado por el desfalco del sistema hospitalario.

Contemporáneamente en Guatemala se ha producido un complejo mapa de luchas que van desde la región ixil, por Las Verapaces, San Juan Sacatepéquez, Totonicapán y Barillas en el centro se juegan varias comunidades por la defensa soberana de las tierras comunales; luchas en tribunales para sacar a los presos políticos de la cárcel o para defender delimitaciones y propiedad de la tierra; por no permitir el ingreso de las máquinas de las empresas extractivas en los territorios. Entonces una primera clave es pensar las luchas comunales situadas en territorios concretos como un lugar de donde emanan luchas. Si seguimos esta primera clave, podremos comprender de mejor manera del porqué las manifestaciones no sólo buscaban poner en crisis al poder ejecutivo, sino que también a las estructuras cacicales locales, que han sido piedra angular en hacer posible la industria extractiva.

Contrario a quienes piensan las luchas comunales únicamente en la dimensión local y asilada, las mujeres y los hombres de las comunidades siempre han comprendido la arquitectura nacional del poder y la explotación en el que está inscritas, saben leer la crisis y calculan la manera de cómo insertarse con sus propias luchas en las demandas generales.

Segundo: atestiguamos como fueron creciendo las movilizaciones de jóvenes, estudiantes, vendedoras de mercado, transportistas, el fulgor de las alcaldías indígenas, la Ixil, la de los 48 cantones de Totonicapán, la de Sololá, quienes llegaron desde el interior a la capital, invirtiendo su tiempo y sus pasajes para sintonizarse con las luchas que estaban cobrando fuerza a nivel nacional. Claro es, que esta fuerza organizativa no brotó de la nada, abrevan de las históricas estructuras que se actualizan para responder a la dominación –en el caso de las alcaldías indígenas- y del recurrente acto de organizarse en distintos formatos: directivas, juntas, asociaciones en el caso de estudiantes, vendedoras de mercado, transportistas-. Estas movilizaciones estaban contenidas por estructuras más o menos estables en el tiempo y seguramente constituidas bajo una serie de tensiones internas para poder continuar. Me refiero a esas estructuras porque en las manifestaciones si bien eran multitudinarias no se perdían las demandas concretas: los conductores de motocicleta que se manifestaban porque los obligaron a comprar chalecos donde se tenía que hacer visible el número de placa de las motos que conducían; los que protestaban contra el desalojo de las comunidades en Las Verapaces y varios lugares más; los que no querían elecciones, quienes buscaban aprovechar para habilitar un espacio de conformación de nuevas estructuras para refundar el Estado. En todo caso, algunas veces los intereses estaban conjuntos, otras veces no. Y lo que bien vale pena destacar es que este carácter plural de formatos comunales fueron los que contuvieron a quienes querían imponer o hacer aparecer estructuras dirigentes. La heterogeniedad y el agravio compartido delineó otras formas rituales de emancipación donde claramente no es la figura del partido o un sector iluminado quien actúan como central o sector iluminado.

Tercer punto: Más allá del reacomodo institucional estatal nacional, las elecciones y el secuestro de las elites de la fuerza no perdamos de vista las erosiones de los cacicazgos locales en algunas municipalidades. En varios lugares del interior se manifestaron procesos de inicios de desmantelamiento de ciertas estructuras cacicales que se enquistaron por más de 20 años en algunas municipalidades de los departamentos de Totonicapán, Quetzaltenango y Huehuetenango, por nombrar algunas. De ninguna manera estoy defendiendo las elecciones –sobre todo cuando había un recurrente llamado a no votar- Me refiero al acto del cálculo comunal que aprovecho la evidencia de las crisis para expulsar –vía el voto- a quienes ocupaban las instancias municipales.

La ventaja de que las comunidades no tenían una agenda elaborada con anticipación en las movilizaciones daba lugar a que se manifestaran los diversos descontentos y tensiones de las comunidades con las alcaldías municipales. Según se podía leer en algunas pancartas “Rechazamos los robos y despojos hacia nuestros territorios. No más hidroeléctricas, están robándose el agua del pueblo… el agua no nace del chorro, nace de las montañas, donde las comunidades la protegen y la defienden. NO A LAS HIDROELECTRICAS. NO A LA CAÑA DE AZUCAR. NO A LA PALMA AFRICANA. NO A LA MINERIA. NO A LOS DESALOJOS. Estamos cansados de que las empresas roben nuestros recursos naturales y contaminan la biodiversidad”. O “la concesión por Xalalá, también es por corrupción”. Estos discursos plasmados en las mantas y repetidos reiteradamente en las marchas dan cuenta del conocimiento que tienen las comunidades sobre el mecanismo de otorgamiento de licencias mineras o de uso de la tierra que se tramitan y autorizan en las municipalidades. Esa amalgama entre municipalidades y empresas es conocida por las comunidades y en las luchas concretas se hace uso de las palabras y los medios necesarios para frenar las estructuras de explotación y dominación.

Intentemos nombrar lo que pasó en el 2015 en Guatemala, porque aunque se reacomodó el orden institucional no se puede ocultar las históricas y heterogéneas luchas que se exhibieron simultáneamente. Como dicen los colegas del colectivo situaciones “la potencia del pueblo en las calles es lo que verdaderamente cuenta cuando la energía se desata”. Entonces el 2015 temporalmente podemos leerlo como bisagra que delineó una suerte de sentido común: No a la cementera de San Juan, las tierras son comunales, no a los desalojos, que el presupuesto se administre considerablemente, justicia por la masacre de Alaska, entre varios más. En la pluralidad hay elementos comunes.

En Guatemala donde los muertos de la época del genocidio aún están por encontrarse por debajo de la tierra, es ingenuo creer que las luchas se cerraron con la celebración de unas elecciones, al contrario siguen abiertas. Un balance no es sólo lo que se ganó y lo que se perdió, es sobre todo dar cuenta que no hay cierre de ciclos, que hay continuidad de la fuerza comunitaria. De aquí en adelante las luchas comunales estarán contenidas por horizontes que buscan hacer justicia por la muerte y la violencia en el pasado y por la defensa soberana de territorios comunales que es lo garantizará la vida.

[1] Socióloga k’iche’. Sociedad Comunitaria de Estudios Estratégicos.

[2] Tzul Tzul, Gladys. ““Jimmi Morales garantiza un manto de impunidad para los militares”. Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar, presos políticos analizan las movilizaciones que empujaron la caída del presidente” en Prensa Comunitaria. Octubre 1 de 2014.

Publicado el 31 enero, 2016 en Guatemala y etiquetado en Baldetti, CICIG, Comunidades, Corrupción, Elecciones, Guatemala, LaLinea, Movilizaciones, MP, OPM, Parque Central, Plazas, Presos Políticos. Guarda el enlace permanente. Deja un comentario.

Deja un comentario

Comments 0