Fabian Campos[1] y Quimy De León -Prensa Comunitaria.

Hace ya casi 51 años que se fundaron las Fuerzas Armadas Rebeldes en Guatemala y con ello se inició una historia conflictiva, en más de un sentido. En ella se mezclan filias y fobias, recuerdos y reclamos, silencios y olvidos en los que afirmar cualquier cosa es el inicio de un debate muchas veces ríspido y casi siempre sin que se aclare aquello que motivó el debate. Esa situación no es incomprensible si tomamos en cuenta que, a pesar de lo mucho que se ha escrito sobre los años de la guerra no es posible decir que se haya escrito aún la Historia. El intento más reciente es el libro editado por FLACSO Guatemala: Historia reciente 1954-1996. Tomo II La dimensión revolucionaria, y a los pocos días de presentado ya era blanco de fuertes críticas por lectores ansiosos de ver confirmada su propia versión.

Un ejemplo de lo que decimos es que aún hoy, no existe un consenso sobre la fecha de fundación de las FAR. Para algunos, como Carlos Figueroa, Guillermo Paz Carcamo y Arturo Taracena del libro ya mencionado, la fecha fue el 18 de diciembre de 1962, mientras otros dan al 7 de febrero de 1963 como día de fundación, por ser la fecha en que se deciden el mando y el lugar de ubicación de tres de los cuatro frentes guerrilleros -a pesar de que siempre se ha dicho que fueron tres. Tampoco existe un consenso sobre aquellos que pueden ser reivindicados como legítimos fundadores. La lista más completa de estos es la que menciona a Yon Sosa, Turcios Lima, Trejo Esquivel y Loarca Árgueta por el MR13; Bernardo Alvarado Monzón, Mario Silva Jonama, Carlos René Valle Valle y Joaquín Noval de parte del PGT; y a Roberto Lobo Dubón, Roberto Taracena Samayoa, Horacio Flores, Enrique Paz y Paz y Carlos Estrada por el Movimiento 12 de abril.

Al presentar esta lista de fundadores estamos dejando fuera a Rolando Morán -quien según estos autores sí estuvo en dicha reunión, pero que no es mencionado en ningún otro texto-, y corrigiendo el nombre del presidente de la AEU, pues para ese libro se llama Mario y no Carlos Estrada, como es en realidad. Y, de la misma manera, nos ponemos en el peligro de ser señalados de falsarios, al no incluir varios nombres de gente que estuvo en dicha reunión pero no en las discusiones -por ejemplo, aquellos que formaron parte del equipo de seguridad de la reunión. Nos hacemos entonces blanco de las críticas que se hacen a las versiones que tienen como centro a los dirigentes y no a las bases, como si la historia la hicieran los grandes hombres y no los pueblos.

Si en un hecho concreto y limitado como éste se pueden ver las disputas existentes -de las cuales no mencionamos todas por supuesto-, podremos imaginar las que se siguen referidas otros momentos claves de lo que se ha llamado la primera etapa de la lucha armada en Guatemala. El rompimiento con el 13 de noviembre, la creación del Centro de Dirección Revolucionaria, la disputa entre las FAR (incluyendo la FGEI y la Resistencia) y el PGT respecto al gobierno de Méndez Montenegro, la muerte o asesinato del Comandante Luis Augusto Turcios Lima, el problema de la sucesión en el mando, las sordas disputas por el control del poder al interior de la organización, los sucesivos intentos de reunificación con el 13 de noviembre y el PGT, la expulsión de los guatemaltecos que se entrenaban en Cuba, la degradación y posterior expulsión de Cesar Montes, el nuevo mando de la guerrilla y las disputas internas que llevaron a la desmovilización de la FGEI, el impacto de la represión desatada por el gobierno guatemalteco tanto en la montaña como la ciudad, y la búsqueda de un nuevo horizonte para las FAR en los años 70…..

¿Por qué es tan complicado escribir una historia sucedida en tan breve periodo -1963-1967? Ya hemos mencionado algunas causas, pero hay otras que son también importantes desde el punto de vista académico. El primero es que esas FAR son una guerrilla prácticamente ágrafa. Son pocos los documentos públicos y aunque su calidad sea muy buena, para iniciar la comprensión nos hacen falta documentos internos que puedan confrontar, validar o desechar las afirmaciones vertidas en ellos. Existió una distancia enorme entre lo que se hizo público y las condiciones reales de discusión y las correlaciones de fuerza. Nos hace falta un texto que presente y confronte esos documentos públicos con, por ejemplo, los documentos internos capturados por las agencias de seguridad e inteligencia del gobierno guatemalteco.

Un segundo elemento es que se toma como verdad grabada en piedra lo que se ha escrito sobre el periodo, sobre todo lo que se escribió en el momento mismo de los sucesos, como “documentos históricos” en un sentido positivista. Poco se ha avanzado en la crítica de esas fuentes, señalando que quien los redactó plasmó en ellos no la realidad sino su realidad, cargada de sus prejuicios y expectativas. Tomar los documentos y escribir la historia de las FAR a partir de los documentos del PGT, para reivindicar al propio partido, o hacerla tomando solo los documentos de la FGEI para denostar a los comunistas guatemaltecos -por poner dos ejemplos- es repetir las disputas ideológicas de ese momento, además de aportar poco a esclarecer el tema.

Una tercera razón es que son pocos los testimonios publicados al respecto. Pero aún estos pocos testimonios están llenos de recuerdos y olvidos, de cosas que se desestiman porque no las vivió presencialmente el testimoniante o porque niegan o cuestionan el propio recuerdo o la elaboración explicativa que ha hecho el autor o autora para la derrota de ese primer periodo.

A pesar de esas dificultades, creemos que no sólo es necesario reflexionar sobre la primera etapa de la lucha armada en Guatemala, sino que es una obligación para todos hacerlo. Para los viejos militantes de esa década, para aquellos que en los setenta y ochenta se sumaron a la lucha por una Guatemala diferente en alguna de las organizaciones político-militares –muchos de ellos saber o entender los motivos del fraccionamiento del movimiento revolucionario-, para los académicos. Y primordialmente para aquellas generaciones que aunque no vivieron el conflicto, están en buena medida determinados por sus resultados.

Es por ello que es lectura obligada el libro Somos los jóvenes rebeldes que ahora presenta Pablo Monsanto, comandante de las FAR durante casi 20 años. En su libro, sin duda, deberá de tocar los temas que he mencionado y otros muchos más. Seguramente será criticado duramente por unos y reconocido por otros tantos. Es necesario leerlo desde las inquietudes acá expresadas: se tendrán que buscar los conflictos de la memoria, confirmar datos, cuestionar otros, separar el recuerdo del hecho, el hecho de la valoración a posteriori, criticar –en el sentido académico- sus fuentes; pero siempre aportará a la comprensión de ese periodo de la historia reciente.

Para las jóvenes generaciones será primordial leerlo, pues el libro aporta elementos para entender aquellos momentos y circunstancias vistas desde los ojos de hoy. Y si, más allá del testimonio y las anécdotas, nos permite entender la complejidad de los procesos económicos, sociales y políticos que generaron las condiciones para que un grupo de personas, con todas sus contradicciones, aciertos y desaciertos se decidieran iniciar la aventura heroica de enfrentar y tratar de cambiar el sistema y la sociedad guatemalteca llena de privilegios para unos y exclusiones para las mayorías.

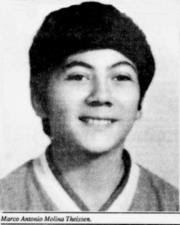

Foto original de César Montes y la guerrillera Rosa María. Fue publicada “con el comandante Montes sin la guerrillera Rosa María ,Guatemala, 1966.“

Será un libro necesario en la medida en que aporte a la autocomprensión de la izquierda guatemalteca en los momentos que hoy vive. Será útil si los elementos que presenta contribuyen para que esta izquierda, hoy sin norte y desfondada, tenga la posibilidad de encontrarse con sus raíces y sus logros: en efecto, no se construyó la sociedad socialista que se proclamaba, pero esas luchas transformaron radicalmente al país: ése es un legado innegable de la izquierda.

La expectativa sobre este libro es que nos pueda dar la oportunidad de leer la historia desde uno de sus protagonistas y que pudiera posibilitar una lectura desde una profunda autocrítica de las prácticas pasadas y que, algunas, se siguen manteniendo hasta hoy.

Pablo Monsanto «La intención es dejar constancia»

En una entrevista que hicimos a Pablo Monsanto en el marco de la presentación de su libro “Somos los jóvenes rebeldes. Guatemala Insurgente» nos cuenta las motivaciones que tuvo para escribir y algunas de los aportes a la comprensión de la memoria y la historia que podemos encontrar en él.

Pablo Monsanto se involucró en la lucha revolucionaria desde los 15 años, fue comandante de la organización revolucionaria Fuerzas Armadas Rebeldes – FAR y fue parte de quienes firmaron los Acuerdos de Paz, después de ésta etapa se ha dedicado a la lucha político electoral en el partido Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca – URNG y Alianza Nueva Nación -ANN.

La memoria frente a nuestros ojos

El libro, es un relato analitico, está escrito en el presente histórico. Está escrito en tercera persona, yo no quise hablar de mi como que era el centro de todo traté de ser lo más objetivo posible ubicando el papel que yo jugué. El libro no tiene sesgo de querer dañar la imagen de alguien en particular, simple y sencillamente relata los hechos y en que contexto se dieron. En el libro encontrarán muchas anéctotas y fotografías.

Quienes han leído el libro, piensan que el libro tiene elementos que pueden ser analizados desde el punto de vista sociológico, tiene caracteristicas muy particulares pues describe el medio geográfico, dará una idea de el marco en el que se desarrolló esa lucha. El libro abarca desde 1963 que fue el momento en el que la guerrilla Edgar Ibarra se instaló en la sierra hasta 1967.

Escribí en base a textos autobiográficos de otros protagonistas del período como Juan Cofiño y “Daniel“ que recientemente murió. Acordamos que yo escribiría un libro en donde relataría lo que había pasado. Entrevisté a varios compañeros como “Emilio»que aun vive, Juan Cofiño y Daniel que murió hace dos años, algunas cosas también las conversé con César Montes. Todo esto para poder refrescar algunos datos y algunos hechos.

Me tomé la tarea de escribir el libro con la experiencia que yo tenía de escribir y con la capacidad de investigar y de análisis que he tenido en toda mi participación revolucionaria. También hice trabajo de hemeroteca tanto en Guatemala como en México, para obtener fotografías entre otras cosas. Hice esfuerzos en tratar de obtener información por otros canales y otros medios, que fue bastante díficil.

Al inicio de escribir el libro, se me puso un poco complicado y lo que hice fue publicar algunas partes como folletos, hay dos partes del libro que así las publiqué, para empezar dar a conocer algunos elementos y vi que este tipo de relato tenía aceptación en general.

Entonces ahí tomé la decisión de dedicarme a escribir el libro. Pero como lo hacía solo, solamente hubo una compañera que me ayudaba a revisar redacción y ortografía, me llevó un tiempo, todo esto fue en el año 2008. A partir de eso empecé a leer todo lo que habia en la hemeroteca, para darle la interpretacion correcta y utilizar los elementos como argumento para poder decir las cosas que se dicen en el libro. En una oportunidad llevaba escrito 90 paginas y el USB se me arruinó, tuve que parar un tiempo, me golpeó mucho y volví a reconstruir todo, ésto fue bastante díficil.

La intención es dejar constancia de lo que fue esa etapa de lucha de la guerrilla en el oriente del pais. Nos hemos dado cuenta que hay otros escritores y que hay opiniones que no reflejan la realidad, creímos que era necesario aclarar algunas cosas.

Además porque la propaganda enemiga ha sido tan fuerte que incluso ha calado en algunos sectores de la izquierda que se lo han creído, esperamos que aporte elementos para entender la historia y que las cosas que se dicen, no necesariamente fueron así. Por ejemplo la idea que crearon de la guerrilla en general, principalmente sobre la del oriente el pais, en concreto la de la Sierra de las Minas.

Ésta guerrilla nunca llego a tener más de cien hombres. La imagen que daba la derecha y el ejército y sus aliados internacionales era que nosotros eramos una fuerza militar muy grande que había que combatir con todo. En el libro relato cómo al principio eramos veintiuno, al año nos quedamos solo siete, de esos siete costó muchísimo crecer para que a los dos años pudiéramos llegar a tener cuarenta hombres dentro de la guerrilla. La actividad que la guerrillia desarrollaba creaba un ambiente y una imagen que no correspondía a la realidad.

Por otro lado, los problemas internos de la guerrilla nunca se dieron a conocer, muchos de esos problemas se reflejan hasta este momento. Algunos eran por la influencia internacional y por la disputa que hubo siempre dentro del movimiento revolucionario por la conducción, por la dirección y el papel que la guerrilla debía jugar, ésto estaba relacionado con la posición que Cuba jugó en relacion a America Latina, eso esta bien claro en el libro.

Nadie se imagina que la guerrilla al estar tres meses en la montaña ya, una cuarta parte pidió su baja, ya no querían estar en la guerrilla. Esos elementos pueden ayudar a comprender lo que pasó y los grandes errores que se cometieron, éstos fueron principalmente de carácter politico no de carácter militar, aunque lo militar siempre fue muy díficil.

Por último el libro da una serie de conclusiones en el que se establece claramente que la concepción con que se empezó a trajabar la construcción del movimiento guerrillero guatemalteco era equivocada, eso lo demostró la práctica. Tratar de importar una concepión y aplicarla de manera esquemática y mecánica a la realidad guatemalteca tuvo un costo muy alto, para el pueblo de guatemala, para los revolucionarios y que todavia se refleja hoy en el movmiento revolucionario. Lo que pretende el libro es hacer un análisis y llamar la atencion en el sentido de que no se sigan cometiendo los mismos errores que se vienen cometiendo desde 1960 hasta la fecha.

[1] Investigador sobre guerrillas en Centro América y maestro en Estudios Latinoamericanos de la Universidad Autónoma de México.

* Fotografías: “Rodrigo Moya UNA MIRADA DOCUMENTAL“ Alberto del Castillo Troncoso. Ediciones El Milagro. Instituto de Investigaciones estéticas/Universidad Autónoma de México UNAM. La Jornada. Primera Edición 24 de octubre de 2011.